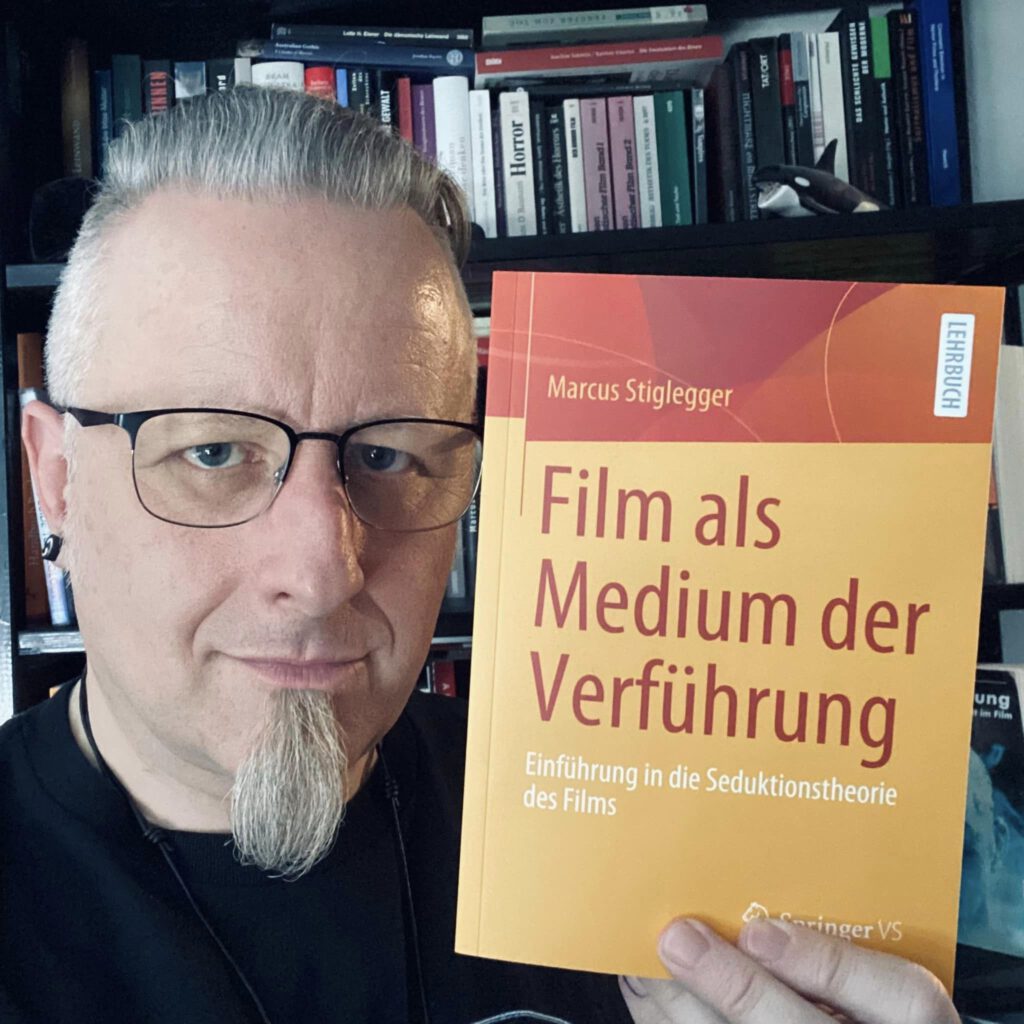

2005 habilitierte Marcus Stiglegger an der Universität Mainz zum Thema Seduktionstheorie des Films. Seitdem unetrrichtet er mit der venia legendi Filmwissenschaft. Das Buch „Ritual und Verführung“ erschien 2006 im Bertz + Fischer Verlag. Später kam bei Springer VS eine Lehrbuchfassung unter dem Titel „Film als Medium der Verführung“ heraus.

Seduktionstheorie des Films – von engl. seduction, frz. séduction = Verführung

Die Seduktionstheorie definiert das Medium Film im weiteren Sinne als ein Medium der Verführung. Ziel ist es, die seduktiven Strukturen, die in der Inszenierung angelegt und verdeckt wurden, offen zu legen. Der Bezug zwischen Film und Verführung leitet sich her von den Schriften Jean Baudrillards, der den Begriff der séduction in L’Èchange symbolique et la mort (1976) und De la séduction (1979) etablierte, worin er mediale Kommunikationsprozesse als ein seduktives (verführerisches) Spiel beschreibt. Vorzug der Seduktionstheorie (Fuery 2000, Stiglegger 2006) ist es, eine nicht normative Betrachtung unterschiedlichster Filme zu begünstigen und so an einer Überwindung des Kanon Denkens zu arbeiten.

Die Seduktionstheorie des Films geht von zwei Prämissen aus, die als elementare Eigenschaften des narrativen Kinos begriffen werden: Erstens ist Film selbst Verführung; einen Film zu sehen, bedeutet, von ihm verführt zu werden. Zweitens bleibt Film immer ein phantomhaftes Medium, ein temporäres ,Lichtspiel‘ auf der Leinwand oder dem Bildschirm, das sich einem materiellen Zugriff entzieht. Der aus den philosophischen Schriften Baudrillards abgeleitete Begriff der séduction bezeichnet ‚Verführung‘ in einem grundsätzlichen Sinne als Manipulation oder Suggestion, die das Filmpublikum erfährt. Die Funktion der Seduktion lässt sich auf drei Stufen nachweisen (Stiglegger 2006): (1) Der Film verführt zu sich selbst, um das Interesse des potentiellen Publikums zu wecken. Auf dieser Ebene, die den Trailer, die Promotion und Aspekte wie Besetzung, Budget und Genre umfasst, wird die Erwartung und das Begehren des Publikums stimuliert (Hediger 2001, Costa 2009). (2) Der Film kann eine spezifische Aussage propagieren, etwa in Dialogen oder Figurenkonstellationen. Das gilt sowohl für den expliziten ideologischen Propagandafilm wie auch für Filme mit leicht durchschaubaren polaren Erzählmustern, die sich in eindeutigen Zuweisungsstrukturen erschöpfen. (3) Die durch eine seduktionstheoretische Analyse eruierbare dritte Ebene der Verführung verdeutlicht, wie der Film zu einem in der Metaebene verborgenen Ziel verführt. Baudrillard nennt das die „versteckte Verführung“ (1992). Hier werden spezifische Begehrensstrukturen deutlich, die Schlüsse auf ideologische Subtexte zulassen. Man kann das an dem Film Joker (US 2019, Todd Phillips) verdeutlichen, der auf der zweiten Ebene der Seduktion Klassenkonflikte im Nordamerika der frühen 1980er-Jahre thematisiert: Streik, Kriminalität, Armut und Reichtum werden explizit verhandelt und veranschaulicht. Im Verlauf des Films wird jedoch deutlich, dass er aus der verfremdeten subjektiven Sicht des Protagonisten erzählt wird und sein Bezug zur geschilderten Realität mehrdeutig bleibt. Die Revolte der Unterprivilegierten, die er auslöst, reflektiert aus zeitgenössischer Sicht nicht nur die benannte Klassenrevolte, sondern zudem den latenten Rechtsruck der USA während der Trump-Ära. Die Identifikation und Empathie mit einem traumatisierten Protagonisten wird so zur Falle für das Publikum und verharrt in einer irritierenden Uneindeutigkeit, aus der ethische Fragen hervorgehen. Während die beiden ersten Ebenen der Seduktion recht leicht erkennbar sind, stellt die dritte Ebene die tatsächliche Herausforderung an das Publikum dar, denn das Ziel der Seduktion ist es, dieses gegen seine vermeintlich gefestigte Position vom vertrauen Weg ‚abzubringen‘. Allerdings lassen sich aus der Seduktionstheorie keine allgemeingültigen Schlüsse im Sinne einer Rezeptionstheorie ziehen, denn die Analyse findet auf der Ebene des Werkes und nicht der empirischen Wahrnehmungsforschung statt. Hamburger betont hingegen starke Bezüge des analytischen Ansatzes der Seduktionstheorie zu dem dreistufigen Erkenntnismodell der Filmpsychoanalyse (2018) nach Lorenzer.

Die filmischen Mittel der Seduktion im Film liegen auf der Ebene der Performanz: Choreographie, Körperinszenierung, Immersion und Affekt. Sie sind zudem im Bereich der Narration zu finden, als epische Erzählung oder verdeckte Mythologie. Und sie liegen auf der ethischen Ebene, etwa indem Zuschauer:innen einem Ambivalenz Erlebnis ausgesetzt werden. Mittel der Feinanalyse ist die dichte Beschreibung des filmischen Zeichensystems, die durch hermeneutische, zyklische Neubetrachtung jeweils verfeinert wird. Die Seduktionstheorie ist vor allem hilfreich bei der Untersuchung eines performativen Kinos, wie es sich in den 2010er und 2020er -Jahren in zwei Varianten ausgeprägt hat: als kommerzielles Eventkino (etwa im 3D Bereich, IMAX-Filme) oder andererseits als radikaler Schritt hin zu einem cinéma pur, wie es bereits in den 1930er-Jahren gefordert wurde.

Literatur: Baudrillard, Jean [1992] (2012): Von der Verführung. München: Matthes & Seitz. Berlin: Matthes & Seitz. – Fuery, Patrick (2000): New Developments in Film Theory. Basingstoke et al.: Macmillan et al.. – Hediger, Vinzenz (2001): Verführung zum Film- Der amerikanische Kinotrailer seit 1912. Marburg: Schüren. – Stiglegger, Marcus (2006): Ritual & Verführung. Schaulust, Spektakel und Sinnlichkeit im Film. Berlin: Bertz + Fischer. – Kosta, Barbara (2009): Willing Seduction. „The Blue Angel“, Marlene Dietrich, and Mass Culture (=Film Europa: German Cinema in an International Context, Bd. 8). New York/Oxford: Berghahn Books. – Stiglegger, Marcus (2012): Die Seduktionstheorie des Films. Verführungsstrategien filmischer Inszenierung. In: Marcus S.Kleiner/Michael Rappe (Hgg.) Methoden der Populärkulturforschung. interdisziplinäre Perspektiven auf Film, Fernsehen, Musik, Internet und Computerspiele. Berlin: Lit. 85–114. – Hamburger, Andreas (2018): Filmpsychoanalyse. Gießen: Psychosozial-Verlag.